藤田幼稚園

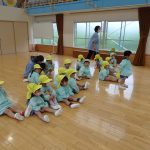

遠足・・・雨

雨になっちゃいました。楽しみにしていた徒歩遠足。しかし、登園してくる子どもたちは笑顔です。何故かな?・・・それは背中のリュックに、手作りのお弁当と大好きなお菓子が入っているんだもん!っていう感じです。でも、雨の日の遠足に合わせていろいろなゲーム遊びをして、いつもとは雰囲気を変えてお弁当を食べました。入園して、進級して1ケ月です、まだまだ涙もでますが何か今日は特別でして、こんな日をたくさん過ごして一人一人が自信を身に着けていきます。愛している人のお弁当、何よりも大きな力です。

※お弁当に一言:茶色のお弁当が多い感じ…お野菜の緑をもう少し入れるといいと思います。野菜は体調を整えるビタミン類、胃腸を整える食物繊維。好きなものだけでなく工夫してみてください。(現)富士市食育推進委員の園長より一言。

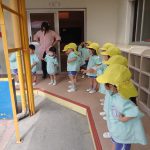

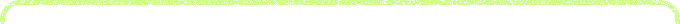

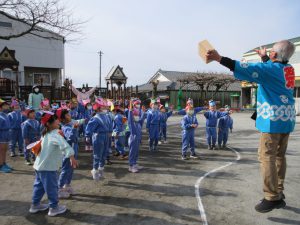

お兄ちゃんお姉ちゃんありがとう

幼稚園で安全に遊ぶため・・・お兄ちゃんお姉ちゃんが遊び方、すべりだい・ぶらんこ・お砂場・・・を教えてくれます。遊びに夢中で、忘れちゃうこともあります、でもその度その度、お兄ちゃんお姉ちゃんが教えてくれるからね。子ども自ら遊びの中で成功や失敗や緊張や我慢・・・いろいろな体験から学びます。愛する子には旅をさせなければなりません。大人の過剰なおせっかいは子どもにとって余りやくに立ちません。しっかりと見届けながら、手を知恵を貸すタイミングを、私たちは子どもの成長につなげながら、もう少しもう少しで・・・這えば立て、立てば歩けの親心で頑張りましょう。しかし、子どもたち同士の成長は、私たちも敵いません。ありがとうお兄ちゃんお姉ちゃん、お友達・・・

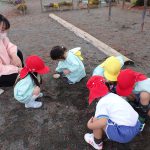

ひまわり畑の種まき(次郎長町)

5月6日ゴールデンウィークの谷間です。今年も、次郎長町の皆さんから、ひまわり畑の種まきにご招待されました。富士宮の杉田幼稚園のお友達と一緒に種まきです。小さい穴を指であけ2粒3粒・・・あれあれ5・・6・・粒、「こぼしちゃった!」 「種なくなったちゃった」 「あいよまってなよ今あげっから! ほいよ、たくさんまいてな』 「ここまいていい?』「いいぞ」・・・子どもたちと町内のみなさんのいろいろなやり取りが、面白くてしかたりません。

こんな和やかさ、温かさ、おおらかさ ・・・ たいせつなたいせつなひと時が子どもたちの心の育みとなり、大人たちも子どもたちに癒されます。そんな場がひまわり畑となり、太陽に向きにこやかな大輪の花が咲き誇るでしょう。また、会いに行きます。ひまわりの花。

次郎長町のみなさんありがとうございました。こころもからだもポッカポカ!

はじまり…

4月新年度がはじまりました。新入園児のお友達も一緒にヨーイドン ! 一日一日が新しいことの積み重ね、不安や期待の毎日です。子どもはそんな気持ちをその子なりに表現します。泣いたり我慢したり、自分の気の向くまま思うままに動き回る、何かよりどころになるものを探そうとしている、お兄さんやお姉さんの側ですごす、なんで僕はここにいるかわからいない・・・子どもの心を感じようと先生たちも保護者の皆様も心と体を傾注しています。そんな4月の始まりは桜の花びらと咲き誇る春の花々と少し早い鯉のぼりの園庭で毎日毎日繰り返されていきます。この子らの健やかな成長とたくさんの幸せを願って歩んでいきましょう。令和4年度よろしくお願いいたします。

ありがとうの会

春よ来い♪ひだまりの森

防犯教室

3月8日防犯教室が行われました。富士警察署のおまわりさんが来園してくださいました。子ども達とクイズ形式で防犯についてお話をしてくださいました。年長さんは4月から1年生、自分で歩いて学校に通わなければなりません。行く道々の交通安全と防犯について、子ども自らが対応することが大切です。そんな方法や約束を学びました。しかし、まだまだ大人の力が必要な年ごろです。日々の生活で家庭でも十分な指導や経験を重ねさせてあげてください。私もすでに何名もの方々が学校まで通学体験をしている場面を見ています。それも1度だけでなく2度3度・・それ以上に同じご家族も拝見しています。みなさんも是非お休み等を利用して、健康増進もかなえながら歩いてみてくださいね。

そうそう、おまわりさんに子どもたちがしっかりお話を聞いてくれて嬉しかったですとお褒めの言葉を頂きました。

ひなまつり音楽会

3月1日から3日にわたり、ひなまつり音楽会を開催しました。また、日々の音楽活動はどうすべきか?コロナ禍にあって、どんな方法があるか?ギリギリまで本当に考え検討を重ねてきました。子どもたちの健やかな成長に、教育と健康安全を両立させていくには・・・!そんな中、いつも保護者の皆様のご理解とご協力に支えられていることの安心感と自信が私たちの背中を押してくれました。そして、1日毎、学年毎、クラス毎、1件1名の指定席、公演時間10分程度、会場の換気と消毒、来園者の検温と消毒、動画発信等、本当に多くの制限をしながらの開催となりました。しかし、それは何にも代えられない子どもたちの幸福を願う親心と私達の願いが共有できたからと思います。この子らの最善の幸福を願い祈りながらこれからも歩んでまりましょう。

ひなまつり音楽会ありがとうございました。

まめまき(節分)

鬼は外!福は内!・・・元気な声が園庭に響きます。園庭の真ん中に鬼が島を描き、その中にいろんな鬼たちがうごめいています。赤鬼・青鬼・緑鬼・黄鬼・桃鬼・・・カラフルな鬼達です。しかし、この鬼たちは自分の心の中に住む鬼なのです。

その実態は?泣き虫鬼・怒りんぼ鬼・言う事聞かない鬼・わがまま鬼・ねぼう鬼・くいしんぼ鬼・・・こんなに色々な鬼がいるのかと驚きです。に子どもなり自分の悪い心の鬼が分かっているんですね。幼くても自分の嫌い所や直したい所がなんとなく分っていると思うと、またまた甲子らが愛おしくなります。

頑張れ!これからも色んな鬼が襲ってくるぞ!その時は『鬼は外!~ 福はうち!~』と大声で叫んでみよう、そして鬼を退治してしまおうね。・・・・未来の君たちへ

なわとび

幼稚園の縄は跳びにくい、なわとびです。そんな障害にも負けず一日一日自分の目標に向かって頑張っています。今も登園するなり朝の支度を終えると、なわを持ち出し挑戦を続けています。なぜ幼稚園の縄はなわとびに特化しないか?・・・なわを使って色んな遊びが生まれるからです。それを自分達で見出し、創意工夫、遊びを広げています。興味・意欲・探求心・知力・考察力・想像性・創作性・・・育ちます。

子どもってすごいんです。負けるな大人達!